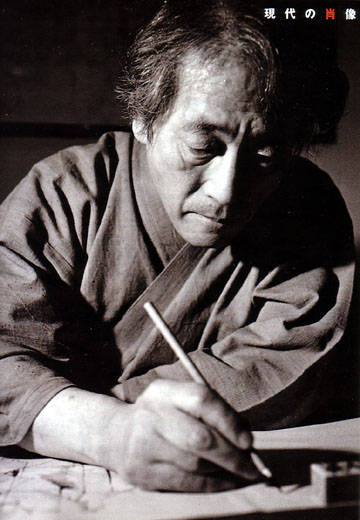

現代の肖像

書家 石川九楊

AERA 2006年7月17日号

いのちを賭けて紙を引っ掻く

異端にして異様。奇矯にして深遠。

その筆先から現れ出る文字は、

人間がかつて見たことのない姿をしている。

言葉は常に振動していて、

この世の外から聞こえてくるようだ。

書とはなにかを考え続けて60年。

文=穴吹史士

写真=坂田栄一郎

手すさびに篆刻を独学していたころ、その数作を見せると、「誰を目標にハンコなど彫っているのか」と逆に問われた。「トウ石如かなあ」と、当時仕入れたばかりの生半可な知識で答えると、「トウ石如なんかを相手にしているようじゃだめだ。呉昌碩でないと」という。石川九楊とは、そのときが初対面だった。10年以上も前の話である。

呉昌碩は19世紀から20世紀初めにかけての中国の大書家で、篆刻界の最高峰である。自分の稚拙な習作にプロの書家の意見を求めた私も厚かましかったが、初心者にそんな高みを目指せと当然のようにいい放つのに面食らった。ちなみに、トウ石如は、呉昌碩にも影響を与えた18世紀の篆刻家。本来は「だめだ」と斬って捨てられる人物ではない。

世界の最高水準を常に目標とするのが九楊のスタイルなのだと、後に知る。それはまた、独創を追求する決意と表裏をなしていた。

九楊の還暦を祝う会が、東京・赤坂のサントリーホールで開かれたのは、2005年9月2日のこと。その記念講演の題名は「実に書は音楽であった」だった。九楊の奇抜な発想のなかでも、最たるもののひとつに数えられよう。

17世紀明代の文人・張瑞図が書いた杜甫の詩「飲中八仙歌巻」を例に挙げ、起筆と終筆の位置を、五線譜を縦にしたような罫線上に点で記し、その左右に躍動するさまを音符に見立てて、音楽であると論じたのである。

おおかたの聴衆は、ぽかんとした顔で聞いていた。私もそのひとりである。祝う会の発起人を評論家の粕谷一希、詩人の辻井喬とともに引き受けた美術史家の高階秀爾(74)に感想を聞くと、「うーん、考え方はおもしろい。それをどう伝えるか。とくに西洋の人間に理解させるのが難しいと思う」との答えだった。

講演後の宴席には、天井から巨大な紙が吊されていた。赤い帽子とちゃんちゃんこ姿で現れた九楊は、アランフェス協奏曲のメロディーに従って、筆でなにやら書きつけてゆく。書が音楽なら逆もまた真なりというつもりなのだろうか。真剣なのか、ふざけているのか、判別しがたい余興で、葛飾北斎が紅葉の絵を求められて、足に朱を塗った鶏を紙上に走らせたという伝承を思い出させた。

独創的で突出した才能が、横並びを尊重しがちな日本の社会で、異端のレッテルを貼られ、排斥されやすいのは周知の通り。伝統的な組織の力が根強い書道界ではなおさらである。九楊の書道理論を素っ頓狂なたわごとと見、作品を奇をてらったスタンドプレーと非難する者が多かったとしても不思議ではない。

「石川って、どういうやつなんだ」という書家たちの陰口を聞くたびに、小木太法(72)は、「あの命がけで引いている線を見ろ」と自分のことのように弁解してきた。東京学芸大学の書道教授を長く務め、旧文部省の視学官を併任、官の立場から書壇を代表する人である。

九楊を弁護するのは、自分が福井県の武生出身で、同郷の先輩であるからではない。太法自身、東京学芸大の書道科1期生時代、印刷活字のように整った教師の手本をただ上手に模倣すればいいとする教育法に反発、学生の反対運動を組織して主流から放逐された。書は創造的であらねばならないという思いは、以来一貫している。

「日本の書道界はお手本産業。弟子に手本を与えて、金もうけする。作品の値段を上げるために、師に金を積んで仲間うちで偉くしてもらう。そんなことばかりしている。自由な表現、自分にしかできないもの、つまり芸術とは無縁の集団」と辛辣だ。九楊の思考の突き詰め方と行動の果敢さに心から共感している。ただ、公然と擁護論に立つのは「書家では、たぶん、ぼくひとり」だそうだ。

ほら話のように聞こえる「書は音楽」というのも、九楊にとっては、大真面目な仮説である。「音声主体の言語が音楽という形で現れ、文字主体の言語が書の形をとった。喩えていえば、文法構造は同じで、位相が異なるのみ」と唱える。

西洋の表音文字・アルファベットと東洋の表意文字・漢字の相違は、人間のありかたにどんな影響を及ぼしているのか。九楊がくり返し論じ、独自の観点を提示してきたテーマだ。音楽と書を対比する着想も、そんな延長上にある。

還暦までの60年間、書とは何であるかを考え抜いてきたといっても、誇張にはならないだろう。すでに5歳のとき、母親に手を引かれて書塾に通い、おとなに交わって、裸電球の下で稽古していた。ふつうの子どもが寝付いている時間だった。8歳で、福井大学の書道教授などを歴任した杉本長雲門下に加えられる。

敗戦直後、占領軍の政策で、書道は撲滅寸前まで追いつめられていた。柔道、剣道と並んで軍国主義を助長した元凶とみなされたのだ。そんな時代、全国に先駆けて、敢然と書道教育研究会を結成、福井県を「書道王国」と呼ばれるまでに育てたのが杉本だった。九楊は、その信念の書家の直系に当たるわけだ。

福井県立藤島高校では、選択科目で書道を第一希望とする珍しい男子生徒だった。京都大学法学部に進むと、直ちに書道部に入る。東京学芸大学と並んで、全国屈指の実力を持つ学生組織で、水準は極めて高かったが、新入生歓迎書道展に早くも自作が展示された。

「いちおう弁護士を目指して入学したが、自分は法律以前の領域に興味があるのだとわかって、学業は1カ月で放棄」し、下宿で字ばかり書く生活へ入る。

技術的な面だけをいえば、すでに最高の域に達していた。すぐれたデッサン力を持っていたピカソが、やがてその技巧を自ら破壊していったように、九楊が技術の向こう側へと駆られていったのは、自然の成り行きだった。

書が何であるかを説明するものとしては、その当時、京大文学部の美学教授・井島勉の理論があるばかりだった。九楊の理解するところでは「書は文字を書く美術」という考え方で、単純にいうと、「線の美術」だった。線描の斬新さを競う前衛的な書道を、理論的に裏付ける結果にもなっていた。

「墨のしぶきを飛ばすだけしておしまいでは、自分に何が残るのか。書く側の自分に書きたい言葉があり、書こうとしても書けない言葉がある。書くにしても、なぜその言葉でないといけないのか。井島理論には、言葉と書の関係を説明するところがない」と結論し、大学4年で書道研究誌「由蘖」を創刊。

由蘖とはひこばえのことで、先輩書家を「朽木と化す」と斬り捨てての命名である。挑戦的で攻撃的な雑誌だった。「書道界で生きてゆけなくしてやる」という脅迫を受けたのもやむをえなかった。

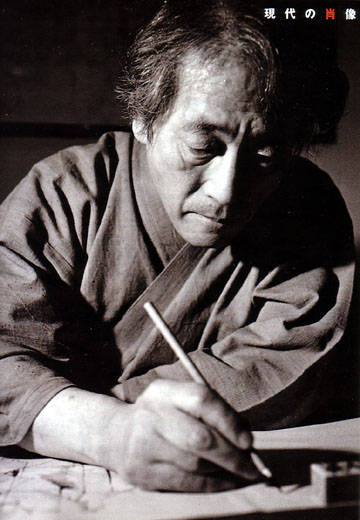

背後の額は左から「醒」「酔」「光明」。

ここ東京・神田神保町の「ギャラリー白い点」で、

85年以来、毎年春秋2回、個展を開いている

田村隆一の詩に出会って、いよいよ書壇の常識から離れてゆく。

「田村の詩を、漢詩や和歌と同じ書体で書くことはとうていできない。そんな書き方をしようとすると、詩が逃げる。その詩にふさわしい姿をまとわせるのでないと、書いたことにならない」

力のある詩は、書家を新しい境地に誘ってゆくのだと思い知る。

白い紙と黒い墨による思わせぶりな「書道作品」をまず否定する。書と詩の表現の落差を埋めるため、紙を薄墨で染めた上に、ペンや鉛筆のタッチで書いてみる。ゆっくりゆっくり書いて、墨のにじむにまかせ、紙が真っ黒になるという手法も試みた。手に包帯を巻いたり、左手で書いたり、目隠しして書いてもみた。

「エロイ・エロイ・ラマ・サバクタニ」(わが神、わが神、なんぞ我を見捨て給いし)。十字架にかけられたキリストの叫びを書き連ねた270×341センチの、当時の巨大な作品が残っている。九楊自身の叫びであったと思われる。「生きぬくんや」と書き連ねた作品もある。書壇の中で孤立し、行き場を失って彷徨する情熱が伝わってくる。自分の存在の根源を問う言葉ばかり書いていた。

「歎異抄」の全文を8カ月がかりで1枚の紙に書いた。「源氏物語」の全帖も書いた。「新約聖書・山上の垂訓」や「カラマーゾフの兄弟」も書いた。書道というより、哲学の勉強のようであった。

九楊の作品を見たことがあるものなら、その奇怪な筆跡に戸惑ったに違いない。なにを書いているのか、1字も判読できなかったかもしれない。異様である。

「これまでにない観念をまとっている文字だから。王羲之にしろ顔真卿にしろ、その書が現れたときは、それ以前の常識ではありえない異様な姿をしていた」というのが九楊の弁である。

京都・中京区の古い町家が並ぶ一角に九楊の書塾がある。大学を卒業した年、妻・美耶子と結婚。さすがに書道だけで食べてゆける状況ではなく、東山区の化学会社に広報宣伝係の職を得た。11年間、書家とサラリーマンの二重生活を続けた後、退社。美耶子は、夫の決断に即座に賛成し、その後、画廊を経営しながら、生活を支えることになるが、差し当たって収入を得なければならなかった。そのために、1979年に開いた塾だった。

変形の2間続きの座敷に、あり合わせの机。塾生は、商売柄少しは字も書けないとという水引屋の若旦那から、10年以上通う者まで。10人ばかりが、見たところ、それぞれきままに字を書いている。

座敷の隅で3時間ばかり、初心者への教え方を聞いていたが、九楊の難解な論文とは違って、平明でわかりやすかった。

漢字の書体は、漢代から唐代にかけ、隷書、草書、行書、楷書と表現の形を広げてゆく。それに伴って、線の引き方も変わっていった。九楊はそんな歴史を踏まえたうえで、スー・グーとか、トン・スー・トンといった擬音を多用して、運筆の過程、書くリズムを教える。出来上がりが手本に似ていればよいというものではないとよくわかる。

私の体験だが、横に引く線は、すーっと書けるのに、縦に引く線はどうしても真っ直ぐにならない。九楊の説明は、「真っ直ぐに引こうとするのが間違い。縦画はどちらかへそれるのが自然」。自分の方へたぐり寄せるように書く縦の線は、紙との葛藤が横画以上に大きく起こる。紙の反発に逆らわず、右上から左下に引くか、反発をねじ伏せるように左上から右下に引くほかないのだそうだ。試してみると、そんな気がする。

書とは、書く者と書かれるものの、瞬間瞬間の対話であるというのが九楊のかねてよりの主張である。

同じ座敷で、10年以上のキャリアがある古い弟子が、叱り飛ばされた。18世紀清代の文人・鄭燮の書を写した作品にうっかり「某書」と署名したからだった。「某臨」としなければならないらしい。臨書、すなわちあくまで模写であり、自分のオリジナルな書ではない、その区別を認識しておく必要があるというのだ。

書塾でたまたま目撃した事例は、実は九楊の書の理論の根幹をなすものだ。

塾を開いたころ、これも当座の食い扶持に、京都新聞から誘われて「書の風景」という連載を始めた。森鴎外や夏目漱石など、「プロの書家から見れば取るに足らない素人」が書いた字を論評する企画だった。そこで発見したのが、言葉の文体と書の書体は、ともに書くというプロセスの中で生み出されたスタイルであり、先の音楽と書についての喩えを繰り返せば、同じ文法構造で位相が異なるものであるということだった。

古典の臨書にこだわるのは、先生のお手本通りに書いてみせるのではなく、鄭燮なら鄭燮の書く過程を追体験するためである。書家がその文章と書体を選んだのはなぜかというところまで踏み込めば、苦学の末、年とって科挙に合格、官途についたものの、すぐ辞任、という鄭燮の人生まで見えてくるかもしれない。

運筆の速度、紙に筆を押しつけ、墨をしみこませるタッチを知ることで、書いた者の意識の表面にまだ上らなかった思考の存在を感じ取ることさえできる。「書はなぞればわかる」というわけだ。

こういう立場から古来の大書家の作品をことごとく論じたのが、『中國書史』や『日本書史』であり、1字の中に思いがけない世界を発見したのが「十字十選」や「一日一書」という新聞連載だった。

作品の外部に立って、鑑賞し感想を述べることは誰にでもできようが、これは、書を実践する者にだけ可能な特権的な手法だ。九楊の発明であり、独擅場でもある。「印象批評以外の批評が成立しているのは文学だけかと思っていたが、書については出来ているようだ」と看破したのは、吉本隆明(81)だった。

東京・青山にある浅葉克己(66)の自室の壁に、縦2メートル、横1.5メートルばかりの巨大な軸がかかっており、小さな漢字がびっしり書き連ねてある。顔真卿の楷書の名作「大唐西京千福寺多寶佛塔感應碑文」2200余字。

浅葉が神田神保町にある九楊の東京塾に通いはじめたのは、95年。もう10年以上、ひたすら楷書を臨書している。「多寶塔碑文」もその1枚である。

毎年7月末、箱根の旅館に九楊門下が100人ばかり籠もり、100畳敷きの広間で3泊4日の合宿を行う。「眠ったら負け」という荒行で、浅葉もこの間、半紙を積んで20センチになるくらい、臨書しまくる。

「そうやって書いていると、未来の文字が見えてくるんだよね」と話す。文字のデザイン、タイポグラフィーがもともとの専門だ。日本語に新しいタイポグラフィーを創造するのが、自分の残りの人生の使命だと考えている。「書はなぞれば、未来もわかる」のだろうか。

九楊が最終的に書とは何かというとき、必ず「筆蝕」という言葉を使うわけがようやくわかり始める。書は人生を賭けて紙を引っ掻く行為のようである。

11世紀北宋の詩人で政治家でもあった蘇軾の「黄州寒食詩巻」を九楊は世界最高の書と断言する。蘇軾は自分の感性に忠実で、思ったことをすぐ口に出す性格から、何度も左遷され、最後には海南島に流された。「黄州寒食詩巻」は最初に左遷された湖北省の長江のほとりで作り、書いた詩である。

『中國書史』のなかで、この書の一点一画を点検して、詳細な分析を試み、「学んではいけない書、学びようのない書」といういい方で最大級の賛辞を贈っている。そこには、長江の岸辺に捨てられた巨大な魂が横たわっているのだろう。蘇軾の筆づかいをなぞり、筆蝕を追体験しながら、表現の規模の大きさの前で、九楊がため息をついているさまが目に浮かぶ。

「奇人、狂人、悪人、犯罪者達によって、書の美は担われてきた」と、九楊は書いている。後に則天武后になる女性を皇后に立てることに反対して、流刑地のベトナムで死んだチョ遂良。反乱軍に捕らえられて絞め殺された顔真卿。中国の書家・文人は、たいてい政治家でもあったので、政争に巻き込まれ処刑され、獄死した者も多かった。蘇軾の左遷人生は、先鋭な書家としてはむしろ幸せな方なのだ。

石川九楊は、筆先を通してその一人ひとりの人生を感じ取ってきた。書壇で異端扱いされるくらいでは、まだまだ苦労が足りないといえる。

(文中敬称略)

表情に殺気を感じる人がいるらしく、

よく「怖い顔」といわれる。

しかし、笑顔は朗らかだ

■いしかわ・きゅうよう

1945年1月13日 越前和紙の産地・福井県今立郡粟田部町(現在は越前市)に生まれる。

50年 5歳で木村蒼岳塾に学ぶ。8歳で杉本長雲に入門。中学で垣内楊石に師事。1字をもらって、九楊と号す。

63年 京都大学法学部に進学、書道部に属す。自作詩、戦後詩を書く。

67年 大学卒業とともに、京都市内の化学会社に入社。 妻・美耶子と結婚。

78年 「普通の勤め人の2倍働く」という覚悟だけで会社を辞める。翌年、「戦後5年で、書道塾が成り立っていた。なんとか食べてゆけるくらいの需要はあるだろう」という見込みだけで、京都・中京区に開塾。

82年 作品100点の個展を東京、京都で開く。「歎異抄」「徒然草」「方丈記」「源氏物語」を書く。

85年 妻・美耶子、東京・神田神保町に書の専門画廊「ギャラリー白い点」を設立。夫の制作活動の自由を保障するため、経済基盤の確立をめざす。

90年 谷川雁、埴谷雄高、吉本隆明、田村隆一、吉増剛造の現代詩を再び書き始める。『書の終焉─近代書史論』でサントリー学芸賞を受賞。

96年 『中國書史』(京都大学学術出版会)刊行。『日本書史』(2001年、名古屋大学出版会)で毎日出版文化賞受賞。『近代書史』(2007年刊行予定)と合わせ、書史3部作はライフワークになる予定。 日本語の言語構造に言及した本も多く、著作量は膨大。 日本経済新聞「十字十選」や京都新聞「一日一書」といったコラムを連載するかと思えば、省庁再編成で生まれた新しい役所の看板の文字を「芸術新潮」で論評。

2005年 還暦と書業55年記念を兼ね、東京・日本橋の三越本店で「書はアートだ! 石川九楊の世界展」。翌年、京都・四条の大丸京都店でも開催。

06年 『自選自註石川九楊作品集』を新潮社から刊行。陶芸家との共同作業で千字文の8文字を一つの盃に1文字ずつ書き付けた「盃千字文」を制作し続ける。この千字文は、慣れれば解読でき、その書体に後世の標準になる可能性があるとすれば、これかもしれない。

穴吹史士 1946年、香川県志度町(現さぬき市)生まれ。京都大学文学部を出て、朝日新聞入社。社会部記者、アエラ副編集長、週刊朝日編集長などを経て、be編集部記者、アスパラ・インターネットキャスター。

|