|

|

|

|

|

2006/11/04 江藤賢一郎と大橋登美子  コガネムシを捕食中の雌ジョロウグモ。 上に小さく写っているのが雄。 天山中腹はクモだらけだった =佐賀県小城市小城町の川内で |

|

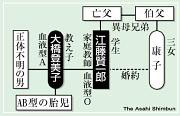

天山は標高1046メートル。佐賀平野になだらかなすそを引く秀峰である。その中腹、登山道の脇の栗林でクモの生態にいちいち感心していたら、奥の家から老人が出てきて、不審げな目を向ける。「このあたりで昔、殺人があったはずなんですが」と話しかけると、「人殺してや? 自殺ならあったばってんが」という。40年前の事件だ。地元の人ももう覚えていない。 福岡市に住む深川和男さん(67)は先ごろ、自宅前にある古書店をたまたまのぞいていて、石川達三「青春の蹉跌」の文庫本を見つけた。懐かしく思ってつい買ってしまう。税込み105円。一気に読み通した。 40年前の記憶がよみがえる。深川さんは当時、長崎放送の記者で、佐賀県警察本部の記者室に詰めていた。1966年の暮れに天山で起きた殺人は、在任中いちばん印象的な事件だった。 2年余り後の69年4月、私は朝日新聞の佐賀支局で記者となり、最初に配属されたのが、県警記者室だった。そこで、深川さんら他の新聞社や放送局の先輩記者と出会うことになる。 のんびりした時代だったかもしれない。新人記者は、長老記者の指示で、県警前の空き地でミミズを掘らされた。それを餌にウナギを釣るのだ。目の前に旧佐賀城のお堀が広がり、よく釣れた。記者室でかば焼きにするといいにおいが立ち上り、上階にあった電話交換室から「あんたたち、ウナギ焼いてるでしょ」と電話が入った。おすそ分けを持って交換室に駆け上がる。 そんな席で必ず話題になったのがこの殺人事件。現場や容疑者を取材した記者が何人もいた。妊娠した女子大学生が、交際相手の大学生に天山登山に誘い出され、殺される。そして……。 「それ、『青春の蹉跌』に似てますねえ」と私がいうと、「そりゃそうだよ。天山事件がモデルなんだもの」と教えてくれたのが深川記者である。 「青春の蹉跌」は、68年の4月から9月まで毎日新聞に連載された。私はまだ大学生だったが、欠かさず読んでいた。主人公が同年代の学生で、また同時代を背景とした物語だったため、全くのひとごととは思えなかった。 その小説のモデルになったらしい事件が起こった土地に赴任し、しかも、殺した方も殺された方もどうやら私と同年の生まれ。因縁めいたものを感じた。その因縁を37年後の今日に引きずって、当時の先輩記者を訪ね、天山に登ってきたのだった。 文・穴吹史士

写真・白谷達也

●被告も記者も仰天の結末 ●ぶらり ●eから |

記事の無断転載を禁じます。著作権は朝日新聞社に帰属します。 |

mail to seventh heaven office |