|

|

|

|

|

2007/07/14 江和泉式部と敦道親王  「物おもへば沢の蛍もわが身より あくがれいづる魂かとぞ見る」(和泉式部) =京都市左京区の貴船川で |

|

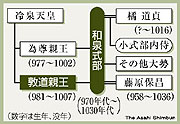

『和泉式部日記』はこんな場面から始まる。恋人とは冷泉天皇の第3皇子為尊親王で、女のもとに通うため夜中に出歩き、流行病に感染して死んだ。弟というのは第4皇子の敦道親王。女は和泉式部その人である。 男23歳。女は30の少し手前か。以降、ふたりの間に恋の歌の応酬が延々と続く。お互いに、じらし、すね、なじり、泣きつき、甘え。歌を通した駆け引きは、読んでいて息詰まる。 同時代の女性作家に手厳しい批判を加えた紫式部は、職場の同僚でもあった和泉式部の歌風について、「素行に問題があるが、激情に駆られるまま口をついて出る歌に、必ずおもしろい一節がある」と記している。 与謝野晶子は和泉式部の心酔者で、自らも情熱的な歌を詠んだが、夫の鉄幹に「まだ和泉式部に及ばない」と言われて、しゅんとなったそうだ。 和泉式部はそんな歌人だった。最初の結婚で小式部内侍が生まれたとき、「つき合っている男が多い。だれが父親なのか。夫の子だとどうして定められるのか」とまで言われて作った歌。 この世にはいかがさだめむおのづから昔をとはむ人にとへかし (現世では定められないことがあるもの。生前の所業を死後に裁く閻魔(えんま)さまに聞いてみたらいかがか) 藤原道長が、和泉式部の扇子に「うかれ女の扇」と落書きし、その好色ぶりをからかったときの歌。 越えもせむ越さずもあらむ逢坂の関もりならぬ人なとがめそ (男女の逢瀬の関を越える者もあれば、越えない者もある。関守でもないのに、とがめ立てしないでほしい) こんな女性とわたり合った敦道親王も、端麗な容姿に加え、歌に巧みな才人だった。しかし、恋の最中にも、和泉式部にちょっかいを出す男が複数。恋敵と鉢合わせしかかったこともあって、親王は嫉妬に追いつめられ、ついに女を拉致して自邸に住まわせる。正妻は憤然として実家へ帰っていった。 出会いから10カ月、いまなら略奪愛と呼ばれそうな恋が成就したところで「日記」は終わる。 和泉式部がいつももてていたわけではない。「おとこに忘れられたころ」京都北郊の貴船神社に参り、沢の蛍を見て、肉体から恋いこがれ出た魂に例えた有名な歌も残る。失恋の歌の方が多く、また優れているといわれる。 貴船川に沿った参道はいま、「和泉式部 恋の道」と呼ばれ、ひとり旅らしい若い女性が黙々と歩いていた。川面から突然、奔放な女性の魂のようにアオサギが飛び立った。 文・穴吹史士

写真・白谷達也

●千年の情念 今も生き続け ●ぶらり ●eから |

記事の無断転載を禁じます。著作権は朝日新聞社に帰属します。 |

mail to seventh heaven office |