|

|

|

|

|

2008/11/08 |

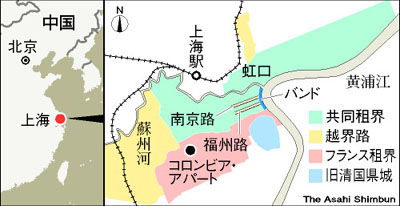

元遊郭だった里弄は洗濯物の花盛り=上海市福州路 別名「三香(サンシアン)」。アヘンの臭気、芸者の香水の香り、料理屋のにおいが立ちこめていたからだ。全長わずか1.5キロの沿道に、かつてはアヘン吸引館や遊郭が密集、魔都上海随一の「魔窟」だった。 上海はアヘンが生み出し、育て上げた都市である。1842年、アヘン禁輸をめぐる戦争でイギリスに敗れた清(しん)国は、上海を外国貿易に開放、欧米列強が争って進出し、中国の統治権が及ばない租界とその延長の越界路を設ける。アヘンは公然と、かつ大量に流れ込んできた。 明治維新前夜、数え24歳の高杉晋作が四馬路をゆく光景を想像してみる。 吉田松陰門下のこの風雲児は1862年旧暦5月、上海に上陸した。徳川幕府が貿易のために派遣した千歳丸(せんざいまる)に、ろくな役目もないまま乗り組んでいた。国内に置いておくと何をしでかすかわからないので、長州藩が強引に船に押し込んだ結果、他の乗員50人とともに近代上海に入った最初の日本人となった。 芸者遊びが嫌いな方では決してなかったが、当地では四馬路周辺の書店巡りに明け暮れていた。中国人が自国の領土内で欧米人に卑屈に従っているのを目にして、「わが国もきっとこうなるだろう」と衝撃を受け、新聞、地図から数学書まで、日本の防衛と自立に役立ちそうな印刷物を手当たり次第に買った。 とりわけ熱心に探したのが、アヘン戦争の記録。詩作の本を売り込みにきた行商人に、「そんなもんはいらん。林文忠公の著作なら、カネはいくらでも出す」と筆談でいっている。文忠公とは、林則徐のことで、アヘン禁輸に決然と臨んだ末に失脚した清代有数の政治家である。 四馬路は書店、出版社、新聞社が集中する文化街でもあった。「文化街と歓楽街は、本来セットになっているものなのです」と東華大学の陳祖恩(チェンツーエン)教授(59)は話す。「文化街には革新的知識人や革命家が集まり、遊郭を隠れ家にしていたのです」。京都の花街と幕末の志士との関係に似ている。知名人の暗殺現場が点在するところもそうだ。 ちゃんとした会社の勤め人の月給が銀貨6元の時代、四馬路には、お茶を飲んで3元、酒席を共にして3元、一緒に寝て3元の花代を取ることから、「長三(チャンサン)」と呼ばれた高級芸者がいて、政治にかかわることも珍しくなかったらしい。 芥川龍之介の1921年のルポ「上海游記」に、政局の秘密を知り尽くした林黛玉という芸者を宴席に招くくだりがある。当時58歳の女は40くらいにしか見えず、しかも「鴉片を呑まないと、もっと若く見える人ですよ」と教えられる。 書物以外で高杉晋作が上海で買い込んだのは、ピストル2丁。「オランダ商館に出かけ短銃を求める」「アメリカ人の店で七穴銃を求める」という記述が日記に残る。これで欧米列強に対抗できると考えていたわけではない。2カ月の滞在の後、長崎に帰港するやいなや、長州藩に無断で、オランダの蒸気船を買う契約を結ぶ。金策がつかず、実現はしなかったものの、上海が晋作の革命思想を一層過激にしたことは間違いない。 ちなみに、このときのピストルの1丁は坂本龍馬に贈られ、それと推測される「スミス&ウエッソン32口径」の模型が高知県立坂本龍馬記念館に展示されている。京都伏見の寺田屋で幕吏に襲われた際、この銃で応戦して逃げ延びたといった趣旨の説明がある。 高杉晋作、坂本龍馬からジェリー藤尾さんまで、個々の人生と微妙に交差し、日本の命運をも左右したのが上海という街だ。その特異さが「上海帰りのリル」を始め名歌を生み出したのだといえる。 さて現在の四馬路。「万華楼(ワンホワロウ)」「青蓮閣(チンリェンコー)」……、近辺に30カ所を数えたアヘン館は、もちろんすべて姿を消した。「会楽里(ホイローリー)」「大興里(ターシンリー)」……、20カ所以上あった遊郭は、高層ビルに建て変わった。 「普慶里(プーチンリー)」と「清和坊(チンホーファン)」の2カ所が、上海特有の路地を挟んだ長屋・里弄(リーロン)として昔の雰囲気を残していると聞き、出かけてみた。大通りのビルの間に通行人が気づかないほどの狭い門が開いている。 中は石畳の路地の迷路だ。おばちゃんが駆け寄ってきて、「ここを壊して13階建てのアパートを建て、いまの住人を3階までに住まわせ、上の10階分を貸し出せば、えらいもうけになるじゃないか」と身ぶりで助言された。再開発の物件を探しにきた不動産屋と間違われたのだ。 千歳丸の乗員はウナギを買ってきて、かば焼きにして食べた。いまでこそ評判の悪い中国産だが、「木曽川のよりうまい」と好評だった。上陸した51人のうち水夫ら3人が現地で死亡。ウナギに当たったのではなく、黄浦江の水からコレラに感染した。上海、やはり魔都である。  サッスーン財閥が建てた新城飯店。 目の前の四馬路は大馬路(タマロ)と呼ばれた 南京路から南へ4筋目に当たる=上海市福州路

●eから 「寵辱皆忘(ちょうじょくみなわする)」という文字を刻んだ小さな印章を見たのは、昨年訪れた中国福州市の林則徐記念館でだった。当地出身のこの清末政治家の自作で、晩年愛用したものだという。栄光も恥辱もみんな忘れた――、英国のアヘン密輸に決然と闘いながら、皇帝側近の告げ口にあってロシア国境に左遷。その心境を語って余すところがない。 十数年前、篆刻をかじった。先の4文字を急に彫りたくなり、福州で印材の石を買った。今週の「うたの旅人」は、その延長線上の物語ともいえる。ただ石の方は、まだ1文字も刻さないまま放置されている。(穴吹史士)  ●「魔都」から帰って来た少年 ●Song |

記事の無断転載を禁じます。著作権は朝日新聞社に帰属します。 |

mail to seventh heaven office |