|

|

|

|

|

2009/02/28  明るい店内には定年退職者らしい客が目立つが、 大企業の役員だというネクタイ姿の客も=東京・新宿「ともしび」 |

|

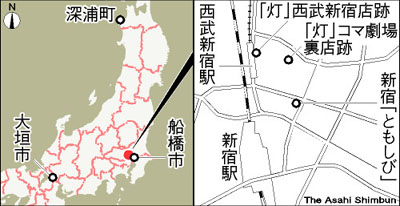

歌声喫茶とは、文字通り、客が歌う喫茶店だ。カラオケスナックと違い、主にロシア民謡や唱歌を、生伴奏で、リクエストした当人だけでなく全員が歌詞本を手に合唱する。昭和30年代が全盛期で、都内だけで20軒を数えた。 「炎」は京都で知られた歌声喫茶だった。廃業直前、「火の鳥」は「鳴かず飛ばずをふびんに思われ、出演させてもらっていた」。そんな縁で舞い込んだ、歌声喫茶再現の仕事だった。 飲みものつきで1人3500円。昨年3月に催され、参加者550人。配られた「炎」の歌詞本に「わあ、懐かしい」と声が上がった。下園さんが大切に保存していた200冊だった。 追加開催し、計4回2480人の大入り。ホテルは今年も続けるという。 東京・新宿の歌声喫茶「歌声の店ともしび」でも最近、週末には客の行列ができる。社長の大野幸則さん(59)は「歌声喫茶は社会的には1977年10月10日に死んだんですが」と話す。その日、歌声喫茶の代名詞だった西武新宿駅前の「灯」が店じまいした。 その場所にロシア人が民族料理店「アガニョーク」を開いたのは54年。経営不振で、早稲田大学を出たばかりの家主の息子が引き継ぎ、丼もの50円均一の大衆食堂に改装した。ロシア人が残していったレコードを回していると、ある夜、客が突然歌い出した。歌声喫茶誕生の瞬間だった。 ロシア語で「灯」を意味する「アガニョーク」を直訳して屋号とした店は、レコード会社と提携してヒット曲を次々と世に送り出す。新宿コマ劇場裏や渋谷に系列店もできた。 三島由紀夫が歌声喫茶に寄せたこんな趣旨の一文が残る。「日本人が集団的な享楽の仕方を学び、一夕の歓楽の渦巻きを作りうるようになったのは……、銀座の高級バーでコソコソ個人的享楽にふけっている連中にくらべるとよほど世界的水準に近づいている」 しかし、日本人の享楽の仕方は一層多様化。利益のでなくなった歌声喫茶から経営者は撤退し始める。従業員との間で争議が頻発し、最後はカラオケにとどめを刺された。 現在の新宿「ともしび」は、コマ劇場裏の「灯」を締め出されたメンバーが総武線の亀戸に落ち延び、そこから再起した店だ。「金満のバブル時代がいちばん苦しかった」。早大在学中にアルバイトで入り、居着いて社長になってしまった大野さんは、世の中が貧乏になってようやく戻ってきた客を、少し複雑な思いで毎夜迎えている。 文・穴吹史士

写真・白谷達也

●老後のよすが、地方へも飛び火 ●ぶらり ●eから ●シラタニカメラ |

記事の無断転載を禁じます。著作権は朝日新聞社に帰属します。 |

mail to seventh heaven office |